2015年04月 の投稿一覧

『本で床は抜けるのか』西牟田靖

Posted by 大熊 一精 on 2015年4月28日(火) 06:48

『本で床は抜けるのか』西牟田靖(本の雑誌社,2015年3月刊)

本書は、著者が仕事場として借りた古い木造アパートの2階に本を置いたところ、文字通り足の踏み場もないほどに床が本で埋め尽くされた−という場面から始まります。本の運搬を手伝ってくれた便利屋からの「よく思い切りましたね」との言葉に、著者は《含みを持たせた疑問がわいた。言葉の真意が知りたくなった。部屋のサイズと荷物の量が見合っていない、と言っているのだろうか》と不安になり、「もしかすると床が抜けるってことですか」との言葉を発してしまいます。

荷物を入れる前、借りる部屋の下見をした際、《押し入れへ足を踏み入れた時メリメリと板が裂ける音がして、血の気が引いた》著者は、まず、自分自身が直面している重大な問題として、床が抜けないような大量の本の並べ方に取り組むこととなります。著者は、実際に本の重みで床が抜けた体験を持つ人から話を聞き、建築の専門家に話を聞き、「本で床が抜けるのか」という命題に対する答えは、YESでもありNOでもある、との結論を得ます。

そこまでは、本書の、まだまだ序盤です。そもそも「本で床が抜けるのか」という心配をしなければならないのは、本の量が多いからです。心配をなくしたいのであれば、本を減らせばいい。手っ取り早いのは、とにかく本を処分してしまうこと。その次が、本を裁断してスキャンして(いわゆる「自炊」をして)手持ちの本を電子化すること。そうしたことができないのであれば、本を収納する場所を、生活の場所とは別に、どこかに用意するしかない。

そんなことはわかっているけれど、本好きが、あるいは、いつか仕事で使うかもしれないと思ってたくさんの本を所蔵している人が、本を処分する、あるいは電子化する(紙の本を失うという意味ではこれも一種の処分です)というのは、どうしたって、心の痛みを伴います。そんなことしちゃって、後悔しないのか?あるいはまた、本を収納する場所を用意するとはいっても、そのための資金はどうすればよいのか?

そうした疑問に対し、著者は、多くの先達への取材を通じて、答えを=かならずしも正解ではないけれど一定の答えを=導き出していきます。そして衝撃のラスト。これは、ここには書かないでおきましょう。

『低予算でもなぜ強い? 湘南ベルマーレと日本サッカーの現在地』戸塚啓

Posted by 大熊 一精 on 2015年4月20日(月) 07:23

『低予算でもなぜ強い? 湘南ベルマーレと日本サッカーの現在地』戸塚啓(光文社新書746,2015年3月刊)

スポーツライター戸塚啓氏が、湘南ベルマーレを、サッカー的な視点というよりはビジネス的な視点から描いた好著です。

カバーの袖の部分には、この本の紹介として、こんなことが書かれています−《2014年、開幕14連勝、その後21戦負け無しの新記録を作り、史上最速でJ1昇格を決めた湘南ベルマーレ。足りないものを悔やまない、Jリーグが誇るべき「中小企業」の15年間の奮闘を、スポーツライターが丹念に迫ったビジネスノンフィクション》−そうなんです、この本は、湘南ベルマーレというJリーグのチームを描いた本なのですが、サッカーの戦術がどうこうとか、監督がどうこうとかの本ではないのです。

目次にも、「コンテンツとしてのサッカー」「サッカーだけを教えればいいのか」「『ここで仕事をしたい』と思わせる力」「サッカーの現場、営業の現場」「サッカークラブの『稼ぐ』力」と、Jリーグチームの運営会社の目線から見た言葉が並んでいます。近隣に横浜F・マリノスという規模の大きな同業他社がいる環境にあって、母体チームをバックアップしていた大スポンサーが離れた後の湘南ベルマーレは、どのように生き残ってきたのか。地域密着という言葉は耳に心地よい言葉ですが、地域に密着しようとしても受け入れられなければ話にならない。でも、受け入れられるだけでは、まだまだ、不十分です。地域から必要とされて、さらには、必要な存在だからみんなで支えようというレベルまで行かなければ、プロのサッカーチームという企業は存続していくことができません。

そのための取り組みは、1年や2年で結果が出るものではない、ということが、この本を読むと、よくわかります。ただ自分たちのよさを訴えるだけでは、サッカーというコンテンツ=モノでもサービスでもないもの=にお金を出してもらうことは難しい。まずは自分たちが魅力的な存在にならなければならない。そのためには、試合の内容やイベントをおもしろくするだけではなく、地域の人たちから尊敬される存在にならなければならない、だから、たとえば18歳以下のユースチームの選手は、サッカーがうまいかどうかの前に、挨拶ができなければいけない…そうした論点が、湘南ベルマーレに携わる人々へのインタビューから、数多く、引き出されています。

非常に個人的な思いになりますが、コンサドーレ札幌に興味のある人には、ぜひ、読んでほしい本です。地域で活動する方、とりわけ限られたエリアと資本で商売している(せざるを得ない)方にも、きっと、役に立ちます。

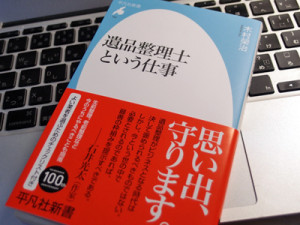

『遺品整理士という仕事』木村榮治

Posted by 大熊 一精 on 2015年4月12日(日) 08:44

『遺品整理士という仕事』木村榮治(平凡社新書767,2015年3月刊)

「遺品整理士」とは、この本の著者である木村榮治氏が、自らの辛い体験を元に、4年前に新たに創設した民間資格です。

この本は、冒頭、木村氏がご尊父を亡くされた際の経験を語るところから始まります。木村氏は、父親の急死を受け、家の中に遺された品々を片付けるために、便利屋さんを呼びます。しかし、そこで、便利屋さんの仕事は「不用品処理」であって「遺品整理」ではないことに気づかされます。父親の遺品が「不用品」「ごみ」として手際よく事務的に処理されていく姿に、木村氏はショックを受けます。

その体験をきっかけとして、木村氏は、遺品整理がどのように行われているのかを調べていきます。その結果、わかったのは、ビジネスとしての遺品整理には、いわゆる心のケアのみならず、さまざまな問題=不透明な価格設定、回収した遺品の不法投棄、貴金属類の不正買い取り、等々=が存在していることでした。

同じような経験をして苦しむ人を出したくない−《これは、遺品の整理にまつわるガイドラインを作らなければたいへんなことになる。「遺品整理士」の資格を作ろう。遺族の立場に経って仕事ができる人を育てよう。気づけば、私はそう決意していました》(p.11 はじめに 私が遺品整理士認定協会を立ち上げたわけ)−遺品の整理には単純な清掃業者や引越し業者とは別の専門が必要であると考えた木村氏が、孤独死を研究する大学の先生や、神主さん、廃棄物処理に関する法制度の専門家などとともに創設したのが「遺品整理士認定協会」です。

第1章「無法地帯に投げ込まれる遺品を救え」では、遺品整理の周辺で発生しているトラブルの実態が描かれています。そもそもの問題として、本来であれば遺族が行なうはずの遺品整理が、第三者に託されざるを得なくなっている社会の現状がある、ということが説明されたうえで、遺品整理に群がるわるいやつらと、それによって苦しめられる人々の姿が、具体的な事例を元に描かれています。

第2章「遺品整理士の正しい仕事」は、第1章の実態を受けて、遺品整理とはどうあるべきか、遺品整理士とは何をする人なのか、の説明。これも具体例で説明されているので、非常にわかりやすいです。

ここまでは実際に身近な人の死に直面した後で発生する問題ですが、第3章「今から備える遺品整理」と第4章「よい遺品整理とは」に書かれているのは、あらかじめ知っておくべき事項です。このブログを書いている私にも、離れた場所で暮らす高齢の両親がいます。その家を訪ねるたびに、モノが溢れていることに辟易することが多いのですが、第3章「今から備える遺品整理」を読んで、はっとさせられました。

どうしてものがあふれてしまうのか、考えてみてください。(中略)親の家がごみ屋敷化するのは、単に「もったいない」と感じる心が強い世代だからでしょうか。いえ、きちんとした理由があります。多くは健康上の理由です。足腰が弱くなることから、身体を伸ばす、曲げるなどの動作が辛くなり、ものをもとの位置に戻すのが億劫になってしまうのです。すると身のまわりがだんだんもので散らかってきて、その状態に慣れ、さらにものをその上に積み重ねることに躊躇がなくなっていきます。

(p.99)

正直、身近な人の死を前提にした準備というのは心が重くなるものです。でも、回避できない出来事である以上は、どんなことが起きるかぐらいは、頭の片隅に置いておいたほうがいい。数々の具体的な事例を元にしながら、論点が整理されているこの本は、辛いけれど向き合わなければならないことがたくさん書いてある本です。

『貧乏の神様 芥川賞作家困窮生活記』柳美里

Posted by 大熊 一精 on 2015年4月5日(日) 21:24

『貧乏の神様 芥川賞作家困窮生活記』柳美里(双葉社,2015年4月刊)

月刊誌「創」の連載エッセイ(2007〜2014年)と、その「創」の原稿料未払いをめぐる柳美里さんと「創」編集長のやり取りをまとめたものです。全部で269ページのうち、178ページまでが連載エッセイ、その後が「原稿料を払ってください 月刊『創』編集部と柳美里の交渉記録」です。

「はじめに」から一部を引用します:

やはり、芥川賞まで受賞した著名な作家が食うや食わずであるはずがない、という先入観を持っている方が多いのです。

小説家が、筆一本で食べていくのは奇跡みたいなものです。

扶養家族がいる場合は、副業に精を出さない限り難しいでしょうね。

ツイッターで某大学の文学部で講師を務めておられる先生から、小説家志望の少年少女の夢を萎ますようなことを書くべきではない、とお叱りを受けたりもしましたが、食えないんだから仕方ないじゃありませんか、甘言で誘い込むには過酷な仕事ですよ−–。それでも、小説を書くという仕事は、見ず知らずの読者の中に自分が創り出したもう一つの世界を出現させることができます。…(中略)…そう思って、わたしはこの28年間、休まず書き続けているのです。

そうなんです。この本を読めば、小説家という商売がいかに割に合わないものであるかが、よくわかります。作品を出さない限りはお金は入ってこない、作品を出したところでお金が入ってくるのは数カ月先。給与生活者とは、まったく違う世界です。

それでも書きたい、書かねばならないから書く。それが小説家なのだ−などといった勇ましい言葉、あるいは直截的な言いまわしは、言葉を紡ぐ仕事をしている柳美里さんは使っていませんが、わかりやすく表現すればそういうことになるのだろうと、この本を読んで、感じました。

本のサブタイトルには「困窮生活記」とあり、実際に数万円が工面できずにアクセサリーを売りに行ったり、ブックオフにCDやDVDを売って生活費を得るような場面も登場しますが、そうした出来事は、意外にさらっと描かれています。当事者にしてみれば、そのときの気持ちを思い出してみれば、思い出したくもないような出来事なのはわかるのですが、いわゆる「ネタ」でもなければ、誰かなんとかしてくれという叫びでもない。

「困窮」でありながら、けっして、暗くはないのです。この本の「おわりに」に、「貧乏と貧困は違う」という山折哲雄さんの言葉が紹介されています。ここに、この本の強さ、逞しさの源泉があるのだと思います。