2015年02月 の投稿一覧

『黒幕 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」』伊藤博敏

Posted by 大熊 一精 on 2015年2月22日(日) 09:57

『黒幕 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」』伊藤博敏(小学館,2014年11月刊)

2013年4月に逝去した石原俊介氏の半生を描いたノンフィクションです。

といっても、世の中の大半の人にとっては、石原俊介?それ、誰?といった存在でしょう(私もそうでした)。石原氏は『現代産業情報』という企業情報を扱った会員制雑誌の発行人でした。『現代産業情報』は月2回発行で、購読料は法人が年間12万円、個人は年間3万6千円。高額ゆえに読者は限られ、発行部数は1000部以下。しかし、高度成長期からバブル崩壊後まで、表には見えないところで、『現代産業情報』と石原氏が演じてきた役割は、日本社会にとって欠かせないものでした。

企業情報を扱った会員制雑誌と聞くと、裏の情報を握った人物が半ば脅しに近い形で企業から購読料を得る、といったステレオタイプな形態を想像しがちですが、『現代産業情報』は、そうした限りなく黒に近いグレーな存在とは、一線を画していました。それは、本書の冒頭で描かれている『現在産業情報』500号記念パーティーに集まった人々の顔ぶれをみれば、わかります。大手マスコミの記者、名立たる大企業の現役社員、内閣情報調査室や警視庁の現役や有名OBが出席し、与党の大物政治家から祝電が届けられる。そして、その場には、裏社会の人間も同席している…

石原俊介氏は、1942年、群馬県桐生市に生まれ、中学卒業後の1957年、集団就職で上京します。日本が戦後復興から高度成長へと駆け上がる時代、若年労働者が「金の卵」と称された時期に、石原氏は川崎市の企業に入社するも、すぐに組合活動にのめり込み、そこで頭角を現すと共産党に入党、全国から選抜された優秀な若者の一人として19歳のときにソ連へ留学します。日本が60年安保で騒然としていた頃の話です。しかし、ソ連から帰国後、石原氏は共産党を離れ、転職と転居を繰り返す生活を続けます。やがて「情報を売る」というビジネスモデルに接した石原氏は、企業情報を分析して企業から対価を受け取る会社を経営するに至るも、33歳で多額の負債を抱えて夜逃げ。それでも石原氏はまた情報の世界に戻り、任侠右翼や暴力団との接点を作ると、やがて独自の人脈を築き上げ、表の社会と裏の社会の交差点で、存在感を増していくことになります。

著者の伊藤博敏氏は、そんな石原氏の晩年を近くで見てきた方です。石原氏が亡くなる直前まで、20年近くにわたって、『現代産業情報』の常連執筆者として活躍してきました。それだけに、《石原氏は「近しい存在」だけに、執筆の際、バランスのとり方が難しかった》(p.317「おわりに」)と苦しかった思いを吐露していますが、石原俊介の最晩年の悲哀=コンプライアンス重視とインターネット隆盛という時代の変化の中で石原俊介の居場所が消えていく=をもストレートに描くなど、けっして石原礼賛ではなく、さりとて石原氏を貶めるでもなく、石原氏をストーリーの中心に据えながらも、石原氏の役回りはあくまでも影の存在であったことを第三者の視点で表現しています。同様に、石原氏が生きてきた時代の「影」の部分=表の社会と裏の社会の関係=も、現代の基準で善悪を論じることなく、その時代の要請として、なぜそうしたことが許されたのか、あるいは必要とされたのか?を、丁寧に説明しています。

本書は、石原俊介という人物を描いた本ではあるのですが、戦後日本の政官財の裏面史でもあります。バブル期から平成にかけて発生した数々の経済事件、たとえば平和相銀事件(金屏風)やリクルート事件、大手証券会社による大口顧客への損失補填の発覚、大物総会屋への利益供与事件(第一勧銀のいわゆる「四人組」の改革)、等々、同時代にはよくわからなかった事象の概観や時代背景を理解する手がかりにもなります。

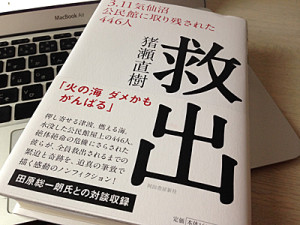

『救出 3.11気仙沼 公民館に取り残された446人』猪瀬直樹

Posted by 大熊 一精 on 2015年2月11日(水) 11:02

『救出 3.11気仙沼 公民館に取り残された446人』猪瀬直樹(河出書房新社,2015年1月刊)

2011年3月11日、大津波によって水没しかけた宮城県気仙沼市中央公民館に避難した446人が救助されるまでを描いたノンフィクションです。

本書の副題には「公民館に取り残された」とありますが、446人の人々は、もともと公民館にいた人たちではありません。気仙沼市中央公民館は海岸からわずか300メートルに立地している3階建ての建物。そこへ、最初はすぐ近くの保育所や障害児童施設から、さらには近隣の住宅や事業所から、あるいは津波が押し寄せるのを見て移動中の車を捨てた人々が、集まってきます。

公民館に逃げ込んだ人々は、当初、2階のフロアに避難します。しかし、2階では危ない、もっと上へと叫ぶ青年の声を受けて、3階、そして狭い屋上や、斜めになっている屋根の上へと移動し、その移動が終わるか終わらないかのうちに、気仙沼の町に押し寄せた津波は、公民館の2階までもを水没させてしまいます。

やがて日が暮れて寒さが襲ってくると、人々は公民館のカーテンを使って保育所の乳幼児を寒さから守るなどの工夫をしていきますが、今度は気仙沼湾で火の手が上がり、水没している公民館の周囲にも、火のついた瓦礫が流れてきます。水没してどうにも逃げようのない中、燃える海にも囲まれて、しかし、公民館に避難した人々は、命を守るために、懸命の努力を続けていきます。重油と汚泥の混ざったヘドロや、水産加工場から流れてきた凍った魚に覆われた2階のフロアに足を踏み入れ、窓ガラスを割って流れ込んでいた材木などの燃えやすいものを拾うと、外の水の中に投げ捨て、燃える瓦礫によって運ばれてきた炎が公民館の内部に侵入してくることを防ぐのです。

そうした作業が行われる傍らで、また別の人々は、限られた通信手段を精一杯使って、自分たちの置かれている状況を外へと発信していきます。公民館から発せられた情報がバケツリレーのように伝わっていき、東京消防庁のヘリによる救出へと導かれる過程は、じつにスリリングです。ただ、このドラマチックな展開は、偶然ではないことが、本書を読み進めていくとわかります。446人全員が無事に救出される結末は、市井の普通の人々がそれぞれのできることをやった結果得られた必然、なのです。

本書の巻頭には中央公民館の各階の平面図が掲載されており、また、途中には周辺の地図も挿入されており、読み手の理解を助けてくれます。写真は、一切掲載されていません。だから、読み手は、映像から得られる印象といった先入観を抱くことなしに、テキストに集中していくことができます。この点も、ノンフィクションの醍醐味を味わわせてくれる、嬉しい点です。

希望を持ち続けることの大切さや、人間の素晴らしさを、あらためて、教えてもらいました。

『オシム 終わりなき闘い』木村元彦

Posted by 大熊 一精 on 2015年2月2日(月) 21:25

『オシム 終わりなき闘い』木村元彦(NHK出版,2015年1月刊)

一般的にはサッカーの本として分類されるのでしょうが、サッカーの本としてだけでなく、社会問題あるいは国際情勢を描いたノンフィクション、としても読まれるべき本です。舞台は、20年ほど前の内戦で疲弊しながらも、なお民族対立で混乱するボスニア・ヘルツェゴヴィナ。主人公は、2006年に65歳にしてサッカー日本代表監督に就任しながらも翌年に脳梗塞で倒れ、辛くも一命を取り留めたイビツァ・オシム。

ボスニアでは《ナショナリストの政治家によって対立が煽られ、民族が異なるという理由だけで隣人同士が殺し合いをさせられた悲惨なボスニア紛争》(本書p.12)を終結させるために、1995年以来、対立している3つの民族が交代で国家元首を務めてきました。サッカー協会もこれと同じシステムで、すなわち、3人の会長を頂く体制を続けてきたのですが、《根深い民族対立を前提に3民族の会長はそれぞれが自民族の権益とそこに連なる保身のみを考えて運営するために腐敗が横行》(p.12)するなどの問題が起き、ボスニア協会は2011年4月にFIFA(国際サッカー連盟)の加盟資格を取り消され、サッカーのボスニア代表チームはあらゆる国際大会に出場できなくなってしまいます。

事態を収拾するために登場したのが、いや、登場というよりは、担ぎ上げられたのが、オシムです。老体かつ脳梗塞の後遺症が残る身でありながら、オシムは、3民族それぞれのリーダーに、先入観を持たずに、堂々と正面からぶつかり、いまだ内戦の記憶が生々しく市民にも他民族への憎悪の感情が渦巻く中にあって、会長の一本化とボスニア協会の正常化を成し遂げていきます。そして、FIFAの加盟資格を取り戻したボスニア代表チームは、ワールドカップ予選を勝ち抜き、初めてのワールドカップ出場を勝ち取ります。

オシムがこの困難なミッションを達成することができたのは、誰よりも尊敬されるスポーツマンであったから、であるとともに、オシムが徹底したリアリストであったから、でもあることが、この本から読み取れます。悪評名高い極右の政治家に対しては《悪い先入観は持たなかった。彼は獣ではなく同じ人間だ。》(p.124)、また別の対立する勢力の人物を評する際には《政治に携わる者は権力を持ちたい。当然のことだ。しかし恐れることはない。そういう人を理解しなければ前に進めない。》(p.126)と、オシムは語っています。多くの人が当然のように感じているフィルターをいったん外して、相手を理解し、一人の人間として接することで、オシムは、難しい局面を、地道に打開していきます。

この本がさらに「読ませる」ところは、著者の木村元彦氏が、ただオシムに密着取材するだけでなく、対立勢力のリーダーにオシムとどんな話をしたのか取材するなど、多くの政治家や市民の声を丹念に拾っていることにあります。木村元彦氏もまた、オシムと同様に、徹底したリアリストであり、導きたい結論に向かって都合のよい事実だけを積み上げるような手法は使わないことは、氏の過去の著作同様、この本でも同じです。たとえば、ボスニアがワールドカップ出場を決めた試合で決勝ゴールを上げた選手=11歳のときに内戦下で虐殺から逃れ以後は国外を転々としてきた=へのインタビューでは《無責任なメディアならば、過酷な戦争体験で培われた強い精神力が生んだゴールと書くだろうか。(中略)こういうとき思い出すのが、オシムが言った警句だ。何かを戦争体験のおかげと語ってしまえば、戦争が必要なものになってしまう。》(p.163)と綴っています。

サッカーファン、スポーツの力を信じている人はもちろんのこと、かならずしもサッカーファンでなくても十分に楽しめる本であり、また、こういう時代だからこそ、より多くの人に読んでほしい本です。

この本の結末は、かならずしもハッピーエンドではありません。サッカーの代表チームが民族融和してワールドカップに出場したことで国が一つにまとまった、などという、絵に描いたような美しい話にはなりません。しかし、著者の木村氏は、それでも、希望を抱いています。でも、何もしなければ、変わることはありません。だから、副題にあるように「終わりなき闘い」なのです。