『その他』カテゴリーの投稿一覧

50周年を迎えた【富良野市ぶどう果樹研究所/ふらのワイン】で感じたこと

Posted by Sapporo100miles編集長 オサナイミカ on 2022年10月19日(水) 09:21

約一ヶ月ほど前、ふらのワインのぶどう畑の真ん中で、50周年を記念したスペシャルなイベントがあり、オサナイも参加させていただきました♪

会場に着くと、まずはウェルカムドリンクでお出迎え

目の前にはぶどう畑

収穫を待つぶどうの姿も^^

そして遠くには十勝岳連峰が!!何とも贅沢な空間です^^

その後、前出の画像にあるロングテーブルへ移動し、パーティが始まりました^^

乾杯は、『ふらのスパークリングワイン ぺルル・ブランシュ』

富良野市内でしか入手できない限定品!

乾杯して間もなく始まったのが・・・

古澤巌さんの生演奏!!

残念ながら画像はありませんが、飲む前からバイオリンの音色に酔いしれました~(≧▽≦)

かぼちゃのポタージュ

ポテトとホタテ

メインディッシュ

どれも、富良野や北海道の食材ばかり!!

かぼちゃやポテト、人参などは、甘みが濃い富良野産の野菜だからこその存在感なんだと実感

お料理を用意してくれたのは、ル・ゴロワフラノの大塚シェフ

それぞれのお料理に合わせたワインも完璧でした・・・

デザートが出るころにはすっかり日も暮れて・・・

テーブルランプの炎がステキな演出をしてくれていました^^

最後には、テーブルに飾られていた装飾花のプレゼントまで!

ぶどう畑の真ん中と言うことを忘れてしまうほどのおもてなし!!

景色がごちそうと言う言葉は、北海道内で取材をしていると結構使用することがありますが、まさにその言葉がぴったりのシチュエーションで、道産子のオサナイも感動しまくりでした!!

ちなみに今回のイベントを手掛けたのは、“エグゼクインターナショナル”

スタッフさんたちもわざわざ東京から来てくださってたそうです!

これからこのような企画を、全道各地で仕掛けていきたいとのことですので、来年も期待しております^^

と、今回はただ飲みに行ったわけではありませんっ!

50周年を迎えた【富良野市ぶどう果樹研究所/ふらのワイン】について、改めて取材させていただき、こちらで綴らせていただきました

昔から知っているふらのワインですが、情報が全く持ってアップデートされていなかったことを反省しました^^;

ということで、ふらのワインのことを知っている人にこそ、じっくり読んでもらいたい内容となっております!!

2020年もご覧いただき、ありがとうございました。

Posted by Sapporo100miles編集長 オサナイミカ on 2020年12月31日(木) 18:54

今年最初の投稿は1月8日(水)でした。

その時は、まさかこんな1年になるなんて思ってもおらず・・・

今年のブログをあたらめて読み返しながら、色々思い出しております。

飲食店を応援したくとも、お店に行けない時期が続いた5月は、大好きなお店のテイクアウトを楽しんだり・・・

今の時代の中で、ワタシに出来ることを見出した1年となりました。

2021年がどんな時代になるかはまったく分かりませんが、どんな時もぶれることなく、だけど時代の変化を柔軟に受け入れられるような心を忘れないように過ごしていこうと思います。

その中で、たくさんの方に喜んでいただけるような、楽しい・美味しい情報を届けていけたらと思います。

皆様、よいお年をお迎えください。

Sapporo100mils編集長 オサナイミカ

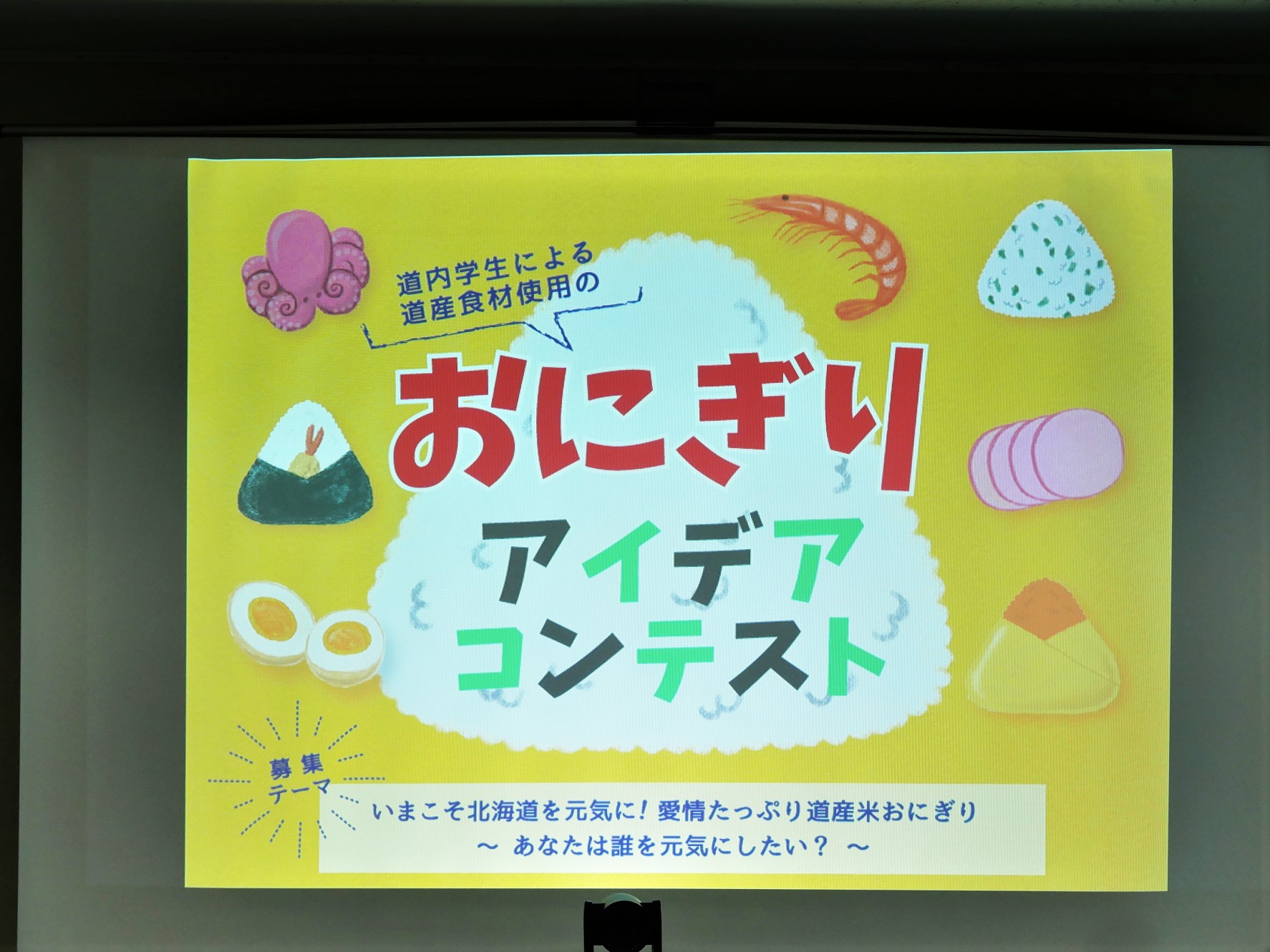

学生たちから元気ももらえた、“おにぎりアイデアコンテスト”

Posted by Sapporo100miles編集長 オサナイミカ on 2020年12月8日(火) 18:43

北海道アグリ・フードフォーラム2020内企画『道産食材使用 おにぎりアイデアコンテスト』

北海道内の学生を対象にした、道産米そして、11月頃にスーパーで等で入手可能な食材(出来るだけ道産品)を使用したおにぎりのアイデアを募集したコンテスト

昨年に続いての開催とのことですが、今回ご縁があって取材してきました^^

本来は、北海道アグリ・フードフォーラム2020の会場内で審査が行われる予定だったのですが、コロナ禍の影響でフォーラム自体が中止になり、急遽オンラインでの審査会となったのです

スタッフ含め、全員手探り状態なオンラインでの審査会場でしたが、画面越しからでも学生さんたちの熱意が伝わってきて、すごく元気になれました^^

今回の応募総数は278作品

その中から5作品が1次審査を通過し、この日、大賞が決定!

先に結果を記載しますが、大賞は画像に映っている静内農業高校・チーム美俺(びおれ)【食彩の秋!チェプオハウ風おにぎり】でした

↑こちらはレシピをもとに、協賛会社である国分北海道(株)の社員の皆さまが作って撮影してくれた画像です

さらに審査会場でも、同じおにぎりが審査員に配られ試食し、画面越しに今回のおにぎりの開発にあたっての想いやセールスポイントなどを学生さんたちがアピール

大賞作品は実際に商品化するという構想もあるので、原価率や、誰に対しどこで販売を想定しているおにぎりかなど、とても具体的な説明があり、素直に感心したし、すごく勉強になりました。

ということで【食彩の秋!チェプオハウ風おにぎり】は、どんなおにぎりかと言いますと、まずは北海道の先住民であり、静内にもゆかりの深いアイヌ民族の食文化ことを知るところから始まったようですが、オハウは具がたくさん入った汁という料理とのことで具がたくさん入板炊き込みご飯をおにぎりにしようと考えたようです。

炊き込みご飯なら男子学生でも簡単に出来るという発想と、出汁と具材をレトルトで販売することも可能という発想にも素直に感心!

具材はアイヌ民族が実際に食べていたという、タモギダケ・マイタケ・昆布・イナキビ、そして鮭

さらに今回、鮭ではなく鮭とばを使用していると言う事にもビックリ!!

今までいろんなおにぎりを食べてきたけど、鮭とばを使用したおにぎりは初めてかも

これがまた、食感がいいアクセントになっているし、旨味もしっかりでているのです^^

実は5作品中最後に出てきたのですが、それでもなお、ペロリと食べられてしまうほど美味しかった^^

他の4作品も、応募総数276作品の中から選ばれたおにぎりだけあって美味しいのはもちろんですが、コンセプトが明確で大人を納得させるだけの説得力がありました^^

こちらは登別明日中等教育学校・チーム ドビーとその友達の【鬼ぎり】

ご当地グルメの登別閻魔焼きそばやのぼりべつ豚を使用しているのはもちろん、登別のシンボルである鬼をイメージすることで、地元のアピールに繋げる取り組み。

見た目も可愛くて(くるんだラップに顔を付ければ鬼に見える!)子どもたちも喜びそう^^

こちらは静内農業高校・チームH2Oの【なまら旨!!きびちゃんおむすび】

大賞のチームと同じ高校ですが、1学年下になるようです。

こちらもアイヌ民族の食文化を参考にしつつ、道民に愛されるおにぎりを作るというコンセプトで作ったようですが、おにぎりの中身が甘めに味付けされたちゃんちゃん焼きだったり、海苔の代わりにシソだったりと、道産子としても納得の食材使い!

ニセコ高校・チームエゾシカさんの【鹿肉チャーハン握り】

頭数が増えすぎて食害にも悩まされているエゾシカの肉は栄養価が高いので、もっと気軽に食べられるようになればいいなと、日頃から個人的に思っていますが、こうして誰もが手軽に食べられるおにぎりで利用してくれると、ホントに嬉しい!!

さらに、万人が好きなチャーハンの味付けということで、商品化すれば間違いなく売れると思います^^

北海道情報大学・チームみっきー【クリームチーズしゃけの牡蠣しょうゆ仕立てのおにぎり】

こちらは今回の作品の中で一番シンプルなのですがコンセプトが“カフェめし”

おにぎり2個とみそ汁、漬物、番茶のセットで、忙しい中でも少しだけ一人でゆっくりご飯を食べてもらいたいと、普段から多忙で、少し疲れているというゼミの先生(女性・子あり)に食べてもらうことを想定して、女性が好きな具材・ホッコリできる味わいを目指したそうです。

基本ホッコリできるけど、少しだけピリッと七味唐辛子が効いているところがミソで、食べ終わったらまたバリバリ仕事と家事をこなせる気分にしてくれます^0^

みなさんのアイデアを聞いて、“食”って、ただお腹いっぱいになれば良いわけではなく、作った人も食べた人も幸せな気持ちになれることが大事だよなぁと改めて思いましたし、参加した学生さんもそこに気が付いてくれたようで、今回の取り組んだことが今後どう生かされていくか、学生さんたちの10年後を見てみたいと思ったり^^

今回の大賞作品の商品化は、これから具体的に詰めていくようですが、審査員のメンバーでもありました、(株)イーストンのどちらかの店舗のメニューとしても検討しているとのこと。

詳細が分かりましたら、また皆さんに紹介したいと思います^^

おにぎりアイデアコンテストは終了しましたが、現在【北海道米LOVE ごはんのおともグランプリ】というキャンペーンが実施中とのこと

こちらは学生じゃなくても参加可能ですので、北海道のご飯が大好きなみなさん、ぜひ参加してみてください!

ちなみに私は、カジカのコッコの醤油漬けがあると、いつもの倍はご飯食べちゃいます^0^

南十勝取材・帯広編~これからの酒蔵の在り方が学べる碧雲蔵

Posted by Sapporo100miles編集長 オサナイミカ on 2020年11月5日(木) 15:48

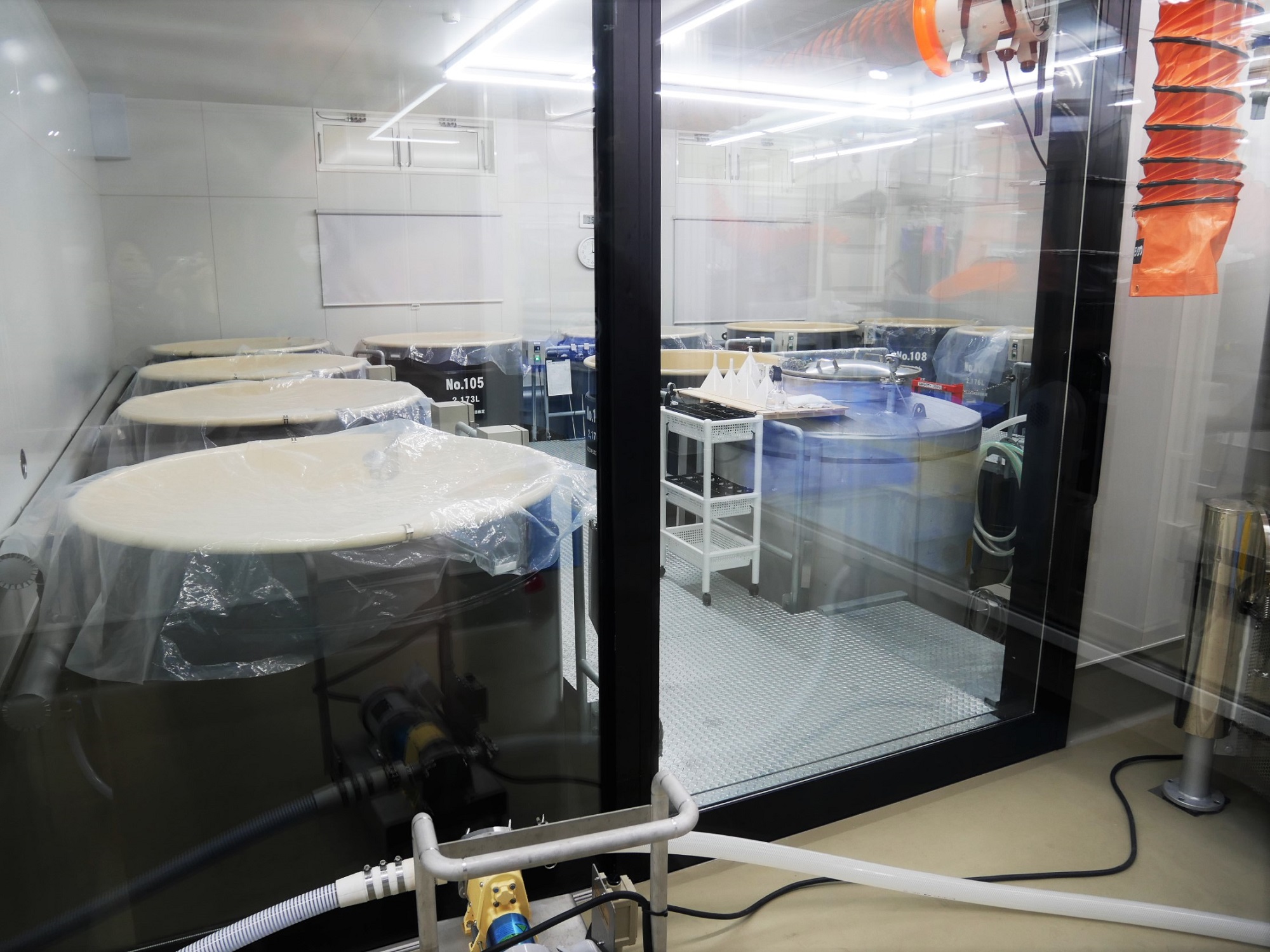

帯広で立ち寄りたかったところの一つが、今年帯広畜産大学構内に新設された酒蔵【碧雲蔵】

上川大雪酒造の帯広支部的な存在

まだ一般的には解放されていないので、入口も殺風景

ショップになる予定のこのスペースも冷蔵庫も空っぽ

そのような状況ではありますが、上川大雪酒造の総杜氏である川端さんが、蔵を案内してくれました^^

ある意味、貴重なショットかも!!

ちょうどスタッフさんが洗米を終えて、道具を洗浄しているところでした

あれ?女性ばっかり!

昔は酒造りの場は“女人禁制”と言われていましたが、そもそも酒は女性が作っていたという歴史があるのです。

その辺りの話しは触れると長くなるのですが、 川端杜氏曰く、最近は昔のような重さの米俵もなく、女性の力でも作業が出来るようになってきたこともあり、蔵も女性の働き手を歓迎しているようです^^

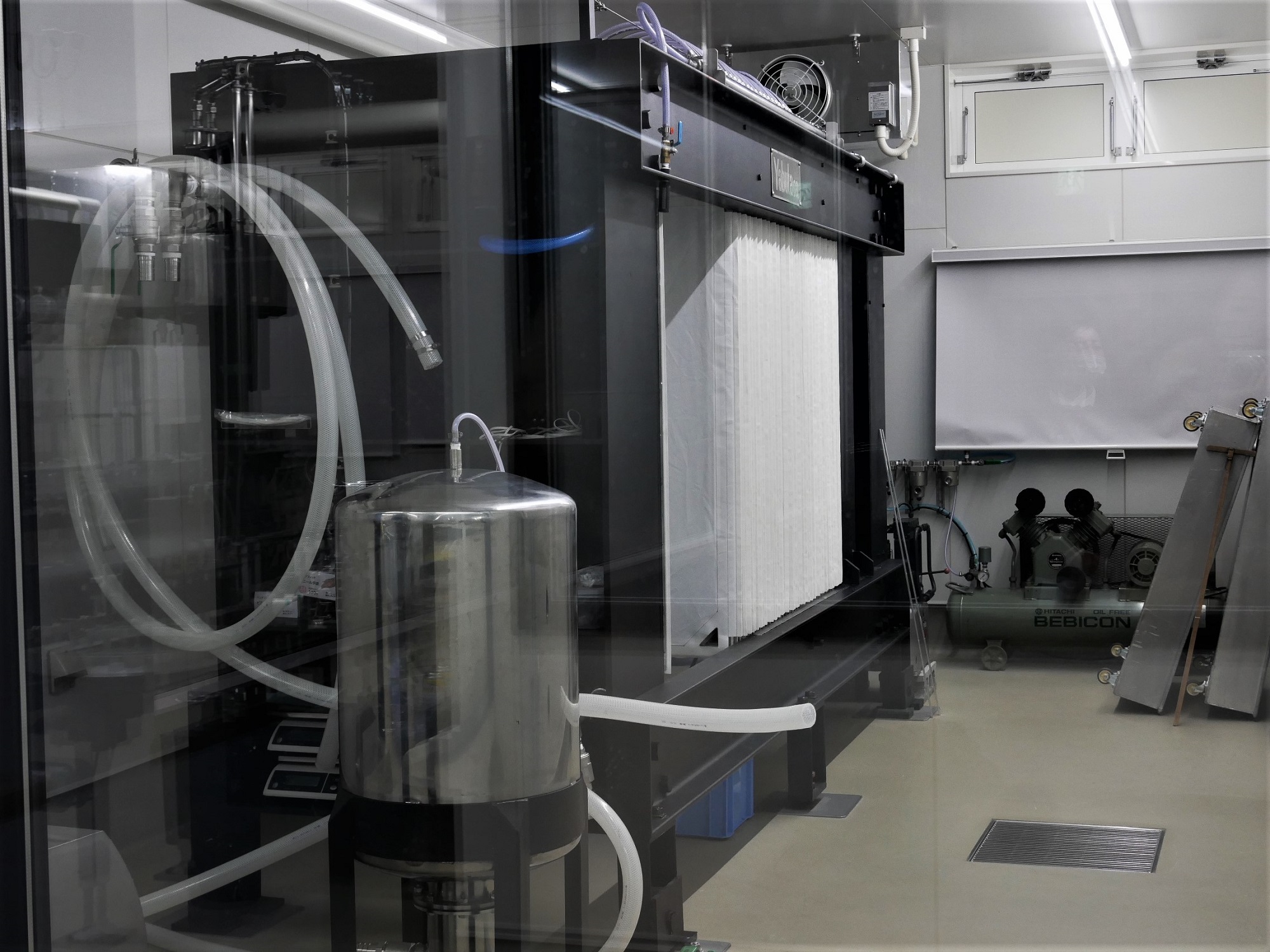

それにしても、スタイリッシュな蔵です!

いい意味で、酒蔵らしくない(笑)

前出の黒いタンクは水を貯蔵するタンク、そしてこちらは酒を絞る“やぶた”

タンクは特注で黒いカバーを作ってもらい、やぶたは中古品を塗装し直して使用しているそうです。

それだけで、“魅せる”蔵になるのです!!

古い歴史ある酒蔵ももちろん魅力的ですが、働く側にとっては、働きやすい環境の方が嬉しいに決まってますし、特に女性は見た目が大事!

中でもステキ過ぎる!!と思ったのが、仕込みタンクの作業場がバリアフリーになっていること!!

通常は狭くて急な階段を上り下りしなくては行けなくて、結構危険なんです。

そしてこのフラットになった理由が作業の効率化だけでなく、十勝の冬はものすごく凍れるので、地下に埋めることによって凍結防止にもなるのです!

ちなみに麹室のみ、2階にあるそうです

こちらはプレートヒーター

最後の火入れ処理に使用するものですが、加熱殺菌処理が早くて品質の劣化が少ない酒が造れるそうです

必要な部分には惜しみなく設備投資し、より効率よく美味しくて売れる酒を造る

そのモデルが成功すれば様々な場所で酒蔵を新築することが可能になるということで、いわば実験的な要素もあり、そして実際に函館でも酒蔵を建築中なのです^^

こちらの画像は、碧雲蔵の公式Facebookページの画像をコピーさせていただきましたが、瓶詰めの作業がスタートし、11月13日(金)より、十勝管内で販売がスタートされるそうです!

まずは純米酒からとのことですが、川端杜氏曰く、十勝管内には農業などに関わる方が多いので、日常でグビグビ飲めるようなお酒も作っていきたいということで、本醸造も販売予定があるそうです!

ちなみにこちらは、先日の【外で飲もうよ!道産日本酒日本酒プロフェクト】で出して頂いた、碧雲蔵仕込み第1号の日本酒

今回の取材で初めて知ったのですが、酒米自体は上川にある緑丘蔵で使用しているものと一緒で、仕込み水のみ違うそうです。

その仕込み水ですが、この辺りは中硬水なので、ミネラル感があり骨格がしっかりしているとのこと!

しまった~

飲んだはずなのに、アウトドア飲みでおだっていたので、記憶が曖昧だ~(;’∀’)

次に飲むときは、意識して飲んでみることにします^0^;

それにしても、ますます目が離せない上川大雪酒造!

函館も取材に行かなくちゃ!!

2月8日(土)13:30からHBC〜世界へ羽ばたけ!〜 『LOVE ALL HOKKAIDO』に出演します^0^

Posted by Sapporo100miles編集長 オサナイミカ on 2020年2月7日(金) 09:01

ご縁がありまして、2月8日(土)13:30から放送される、HBC(北海道放送)の特番に、北海道のオイシイモノの案内人として出演します!

このロケを行ったのは、昨年10月末

3日連続のロケで、札幌をはじめ、十勝、仁木、登別と駆け巡りました^0^;

外ロケは、雲の動きでも左右されるので、空とにらめっこだったり

朝早くに札幌を出発したご褒美に、撮影終了後は美味しくワインをいただいたり^^

余市のかくと徳島屋旅館のロケ弁がものすごく美味しくて、幸せな気持ちになったり^^

午前中からジンをたくさん味見したり・・・(笑)

十勝のロケでも、収録後になぜか当たり前のようにワインが出てきたり・・・(無言の圧力なんじゃないのとつっこまれる・・・)

わさび園では雨に降られてしまい、みんなびしょ濡れで大変だったのに、ずっと笑顔だった町田亜土さんに惚れました・・・

物知りで、腰が低くて、お話も面白くて・・・本当に素晴らしい人でした!!(日本語はペラペラ)

それにしても、ヒロ福地さんと3日間もご一緒することになるとは・・・ずっと番組リスナーだっただけに、不思議な気分でした(笑)

とにかく楽しくて思い出に残るロケでした!

そして番組を通して改めて、北海道ってものすごく可能性のある場所だと思いました!!

(ハードロックだけにハードなロケでしたが^0^;)

ひとつ不満があるとすれば、フロリダには連れて行ってもらえなかったこと・・・パスポートもESTAもあったのになぁ(笑)

それにしても、編集作業は大変だっただろうなと思います!

なので、正座してじっくり観たいと思います(笑)

〜世界へ羽ばたけ!〜『LOVE ALL HOKKAIDO』

2月8日(土)午後1時30分〜 @HBC

出演:ヒロ福地氏

Sapporo100miles編集長・オサナイミカ

ハードロック・ジャパン社長・町田亜土氏

北海道コンサドーレ社長・野々村芳和氏

サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長・富山浩樹氏

石屋製菓株式会社代表取締役社長・石水創氏

十勝品質事業協同組合理事・十勝ナチュラルチーズ協議会会長・林克彦氏

株式会社NIKI Hillsヴィレッジ総支配人・舟津圭三氏

北海道自由ウヰスキー株式会社紅櫻蒸留所所長・越川明征氏

登別「藤崎わさび園」4代目店長・藤崎一夫氏

告知動画はこちら!